先日、練習を続けていたピアノ曲に、マルをもらいました。

曲を練習し、深めていく過程で初めて、

ピアノ以外の知識が増え、自分の視野が広がり、今後の生き方や人生についても考える、という

とても豊かな経験ができました。

これをこの先も繰り返し体験することができたら、私のピアノ人生はとっても幸せだなあと

ピアノとともに過ごす毎日に、ますます明るい光が差し込んだようです。

ピアノのための6つの小品 Op.118 第1曲、第2曲

ブラームスの曲を弾く大変さ

仕上げた曲は、ブラームス作曲の、『ピアノのための6つの小品 Op.118 第1曲、第2曲』です。

ハンガリー舞曲の連弾曲しか弾いたことのない私にとって、初めてのブラームスのピアノソロ曲でした。

ピアノ曲の知識が少ないので、曲自体聴いたのも初めてでした。

初めは譜読みに苦労し、曲の構造の理解に苦労し、どう表現すればよいのかに苦労し……

好きで聞きなじみのあるショパンの曲を練習するのとは、全く異なる大変さがありました。

第2番を聞いて膨らませたイメージ「ゆるし」とは?

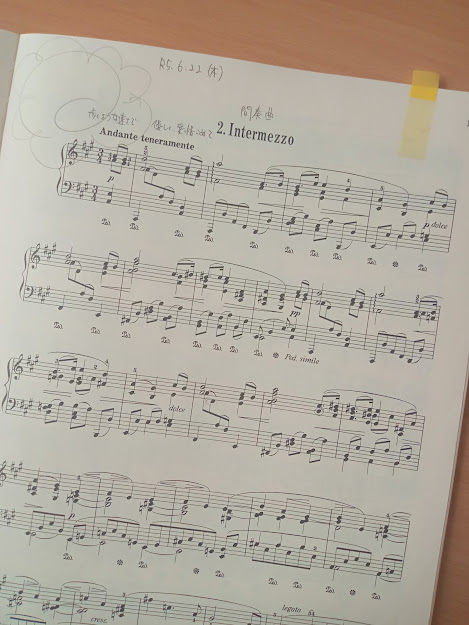

今回新しい経験ができたのは、主に第2番の方です。

優しい、美しい、愛にあふれたような曲。

初めてこの曲を聴いた時、なんだか「すごく、ゆるされているなぁ」と感じたのです。

教会や、祈り、といったイメージが浮かびました。

その後、ブラームスについて調べました。

ブラームスはある時、誤解からクララをひどく怒らせてしまい、今までの強い信頼関係を崩してしまったそうです。

その際、謝罪と誠意を込めて贈ったのが、この小品集だと言われており、

その後クララの激しい怒りは鎮まり、仲直りをすることができた、ということを知りました。

「ゆるされているなぁ」と感じた私の印象とリンクしている! すごい!!

と勝手にこの偶然に感激し、勝手に自分の中でこの曲のテーマを「ゆるし」と決めました。

この「ゆるされている感じ」を演奏で表現するには、どうすれば良いんだろう?

そういえば、許し、赦し、漢字があるけど、意味は? 改めてどういう意味なんだっけ?

そういえば、教会へは神にゆるしてくださいって行くんだっけか?

神に祈れば誰でもゆるされるの? どんなに悪い人でも?

と、どんどん疑問が浮かんできました。

ここから、これまで全く知識のなかった、キリスト教や、祈る意味など、調べていくことになります。

もちろん、付け焼刃で勉強しただけですから、いまだにすべてをわかったとは思っていませんし、

ネットや書籍から得た知識なので、ここではその内容は割愛します。

ピアノを通じて視界が広がる

「ゆるし」について調べることは、私の中になかった(もしくは意識できないほど小さかった)考え方の発見でした。

以前からぼんやりと考えていたことについての答えにも繋がり、目からウロコがぼろぼろ。視界がパッと開けたような感覚。

この機会がなければ知らなかった分野の本との出会い。

人と人との付き合い方の心持ちや、

ともすれば、今後生きていく指針にもなるような言葉にも出会うことができました。

まさか、ピアノ曲を通して、これほど人生について考え、学ぶことになろうとは!

本当に驚きです。

これまで、作曲家について調べたり、作曲された時代背景について調べたりすることはありました。

しかし、こうして音楽以外のことに繋がったのは初めてでした。

そして、新たな知識や考え方と出会えたことは、もちろん豊かな経験だなぁと思いますが、

それと同時に、

ピアノ曲から得たインスピレーションが、これまで興味を持つことのなかった分野への興味に繋がった。

その分野について勉強して知識を増やすことができ、そこで得たものをさらにピアノ演奏へ繋げることができた。(ちゃんと技術的に表現しきれているかは別として!)

この一連の経験が、大切なことだったなぁと感じます。

今後出会うことになるピアノ曲とも、自分の姿勢次第で、こんな経験ができていくのでは?

そう思うと、楽しみでなりません。

もちろんテクニックの面も

この第1番、第2番、ともに、私にとってはとってもとっても難しい曲でしたが、

曲自体は、演奏するのに超絶技巧が要求される曲ではありません。

また、その前に練習していた『英雄ポロネーズ』ほどの長い大曲でもありません。

だからこそ、「ただ楽譜通りに弾ける」以上の、その先の経験ができたことはとても嬉しく思っています。

しかし、その「ただ弾ける」の面でもとても難しい曲でした。

第1番は、重なるメロディーがごちゃごちゃとしてうるさくなりすぎたり、

熱くなって情熱的に弾きすぎて叩きつけるような打鍵になってしまったり、

音が飛ぶフレーズにひたすら苦戦したり。

第2番では、優しく弾いてるつもりが打鍵が強くなり、音がツブ立ちすぎる問題が浮上。

感情たっぷりに弾くのと、好きなだけテンポを揺らして強弱をつけることの違い(やりすぎてクライマックスの場面をつくりすぎ問題)。

2曲を通して弾く際の曲のバランスや、気持ちの切り替えについても勉強になりました。

とにかく苦労続きで、そのすべてが克服できたかと言われると……ですが、今では大好きな曲になっています。

先生が生徒に求めること

ピアノを指導していただいている先生とは、レッスン中にいろんな話をする仲で、毎回全く時間が足りません。

今回も、この曲を通してこんな経験ができた、という話をしていると、

先生が非常に感激してくれて、生徒に対して抱いている願いを話してくれました。

難しい曲を弾けるようになる、どんどんレベルアップする、というのももちろん大切。

でもピアノを習っている生徒が、だんだん大きくなって、「じゃあそろそろピアノ辞めます」となるのではなく、

生涯ピアノと音楽と主に生きていってほしい。生涯ピアノを好きでいてほしい。

この一音にどんな思いをこめるか、この曲をどんな気持ちで弾くのかを考えられる子に。

メロディー、和音に感動出来る子に。

これは音楽を教えるという職に就いたころから、変わらず持ち続けているそうです。

先生とは30年以上お世話になっている間柄なので、そのマインドは間違いなく私にも受け継がれています。

レッスン中に泣きながら語り合う私たち(笑)。

先生が望んでいることを、少しずつ私が体現できているのが嬉しい。

実際に、先生の生徒は退会率がとても低く、どの生徒も大きくなっても長くレッスンを受けています。

これからもそのマインドを、生徒たちに伝えてほしい。

そしてピアノを通じて豊かな人生を送る人が多くなったら良いなぁなんて、

偉そうですがそう思います。

ピアノと手帳の相乗効果

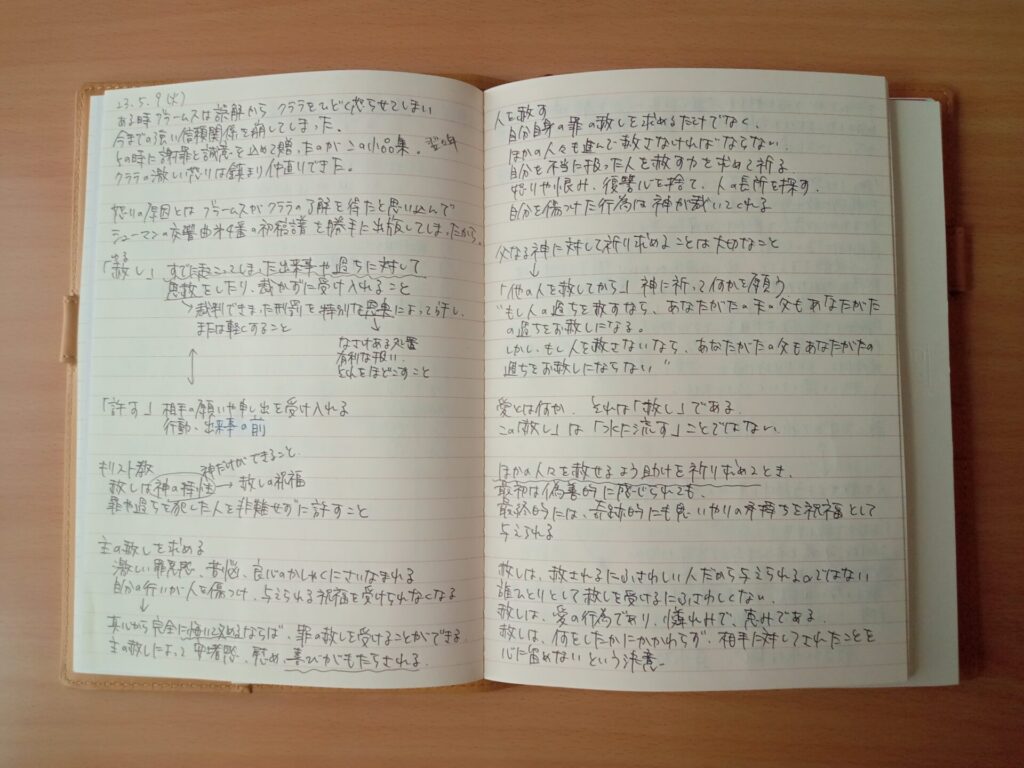

今回、いろいろと調べ物をした際に、ピアノノートと名付けているノートに得た知識をひたすら書きました。

また、レッスン後には、忘れてしまう前にその感想を雑記メモにひたすら殴り書いています。

それをパラパラと読み返して、日々のピアノ練習に生かすようにする。

これがなんだか良いサイクルになっていて、記憶にも定着しやすくなったように思います。

以前は、日々のピアノ練習の感想を、毎回必ず書くようにしていたのですが、

「今日も上手く弾けなかった」「こないだは弾けてた箇所がなぜ」といった

ネガティブな練習メモが続くようになってしまい、

二度と見返したくない! と思ってしまう結果となったため路線変更。

毎回必ず何か書く、という縛りをなくして、

心が動いたこと、覚えていたいこと、残しておきたい気持ちを残すようにすると、

無理なく続けられていて、読み返すのもとっても楽しいです。

文字を書くこと、手帳を書くことも、

ピアノを弾くことも、両方私の趣味です。

近頃なんだかこの両方の趣味が、うまく作用しあっている感覚があります。

趣味×趣味の相乗効果とでも言いましょうか。

ピアノを通じて、手帳の趣味もさらに深められている気がして嬉しく思っています。

ピアノは手段

ピアノを弾くことは、大変なこともありますがとっても楽しいことです。

私はピアノを生涯の趣味にしたいと思っています。

今回の経験を経て思ったのは、ピアノを弾くことは、人生を豊かにする「手段」なんだなぁということ。

曲を弾いて達成感や喜びを得たり、曲を聴いて幸せな気持ちになったり、ピアノを通して人と繋がれたり。

今回のように、ピアノを通じて新たな知識を得たり、視界が広がったり。

そんな人生を送るための「手段としてのピアノ」。そんなことを思いました。

そんな人生を送れるかどうかは、あくまでこれからの自分次第です。

コメント